La stupeur s’est abattue sur l’humanité. La veille, pour conjurer cette paralysie programmée, j’avais marché jusqu’au lac de Saint-Mandé et fait plusieurs fois le tour dans la vaine tentative d’emmagasiner un bol de printemps, réalisant qu’il serait confisqué. L’immobilité forcée allait se prolonger 56 jours et la suite ne fut guère mieux.

dimanche 14 mars 2021

En attendant des jours meilleurs

La stupeur s’est abattue sur l’humanité. La veille, pour conjurer cette paralysie programmée, j’avais marché jusqu’au lac de Saint-Mandé et fait plusieurs fois le tour dans la vaine tentative d’emmagasiner un bol de printemps, réalisant qu’il serait confisqué. L’immobilité forcée allait se prolonger 56 jours et la suite ne fut guère mieux.

mercredi 4 novembre 2020

Un druide au Père Lachaise

Dimanche dernier, une réunion familiale était prévue mais annulée pour cause de re-confinement. C’était aussi le jour de la Toussaint et les restrictions ont été sensiblement allégées pour permettre la visite des cimetières. Pour qu’il soit possible de fleurir les tombes, les fleuristes ont obtenu une autorisation de rester ouverts le weekend. Les 3 premiers jours de confinement étaient donc sous le signe de l’indulgence. Il était tentant d’en profiter car bien qu’à proximité, il est pour moi hors du périmètre d’éloignement autorisé de 1 km.

Une fois accompli le rituel de la rose déposée sur la pelouse du jardin du souvenir (lieu de dispersion des cendres des défunts après crémation), malgré une présence policière importante, aucun contrôle d’attestation n’est venu limiter une déambulation dans les allées aux quelques 70000 sépultures et monuments commémoratifs.

Ce cimetière, créé en 1804, ne fut pas d’emblée très prisé des Parisiens à cause de sa situation en hauteur et à cette époque hors de la capitale. Il est intéressant de noter que le transfert des dépouilles d'Héloïse et d'Abélard (célèbres amants médiévaux), ainsi que de Molière et de La Fontaine en 1817, fut déterminant pour le transformer en un lieu plus convenable à la postérité des défunts. A partir de ce moment de célèbres architectes et sculpteurs furent mis à contribution. De nombreuses sépultures de styles variés, chapelles funéraires, sarcophages, stèles, dalles sont aujourd’hui classées monuments historiques.

Il y aurait environ 5000 personnalités de nationalités diverses dont une centaine fréquemment visitée. Frédéric Chopin, Honoré de Balzac, Alfred de Musset, Oscar Wilde, Théodore Géricault, Marcel Proust, Maurice Ravel, Édith Piaf, Jim Morrison, Yves Montand et Simone Signoret, Alain Bashung, Jacques Higelin… Mais aussi de célèbres exilés turcs d’origine kurde, Yılmaz Güney (1937-1984), acteur et réalisateur de plusieurs films dont Yol, Palme d’Or à Cannes en 1982 et Ahmet Kaya (1957-2000), compositeur et chanteur.

Les pentes escarpées invitent à la flânerie et offrent une belle perspective sur la végétation pérenne ou occasionnelle... Malgré le calme environnant, je n'ai pas croisé la famille de renards qui a élu domicile en ces lieux depuis le premier confinement en mars. Ils attendent la fermeture des grilles pour gambader et chasser à leur aise!

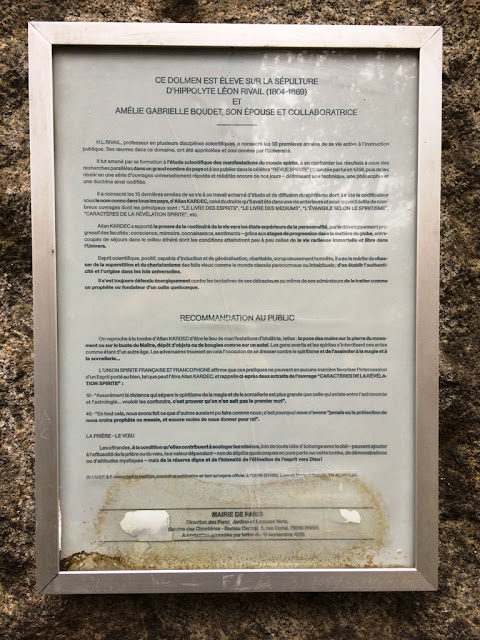

Cette fois mon regard fut attiré par une étonnante construction évoquant un dolmen en bordure de la 44e division. Généreusement fleuri, il abrite la dépouille d’Hippolyte-Léon Rivail (1804-1869), pédagogue et instituteur lyonnais, alias Allan Kardec, fondateur de la philosophie spirite. Un inconnu pour tous ceux qui n’ont pas d’attirance pour les phénomènes paranormaux mais un maitre incontesté pour tous les médiums du monde.

Alors que les sociétés occidentales au milieu du 19e siècle s’entichent des tables tournantes, mode venue d’outre-Atlantique, le pédagogue en supervise quelques-unes afin de retranscrire les séances. Sans doute conquis, il se documente afin de codifier cette nouvelle doctrine. Désignée par lui « spiritisme », il veut l’imposer comme une science. Le spiritisme de Kardec se teinte d’une dimension sociale. Considérant que toutes les composantes de l'univers sont en perpétuelle évolution, il est favorable au darwinisme et contribue à sa divulgation dans les milieux populaires au 19e siècle. Le mouvement s’implique également dans des œuvres philanthropiques et prend parti pour le vote des femmes, l'abolition de l'esclavage, l'abolition de la peine de mort, le pacifisme et l'internationalisme. Ce qui peut expliquer sa grande popularité dans les milieux intellectuels.

En rapide déclin en Europe à partir des années 1920, le spiritisme sera suivi religieusement par des millions d’adeptes, et encore de nos jours, principalement au Brésil, en Argentine et à Cuba.

Hippolyte-Léon Rivail a écrit plusieurs ouvrages de pédagogie,

mais utilisera le pseudonyme à consonance indubitablement celtique, Allan

Kardec, pour développer les principes théoriques et expérimentaux de la communication

avec l’au-delà, l'existence, les manifestations et l’enseignement dispensé par

l’esprit des disparus. Victor Hugo sera l’un des nombreux collaborateurs de la Revue spirite, créée en 1858.

Rivail se dédouble en Kardec après avoir acquis la

certitude d’être la réincarnation d’un druide. Révélation qui justifiera le

choix d’un dolmen pour sépulture et l’inscription au fronton de la tombe :

« naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ».

Il n’est donc pas certain qu’elle soit la dernière

demeure de son repos éternel !

En tout cas, il ne manque pas d’interlocuteurs. On n’ose

imaginer tout ce que ces beaux esprits peuvent se raconter, sans compter les

conflits car tous n’ont pas atteint un degré supérieur dans l’échelle spirite !

Il ne manque pas d’adeptes non plus… Selon la légende, il aurait de son vivant proposé : “Après ma mort, si vous passez me voir, posez la main sur la nuque de la statue qui surplombera ma tombe, puis faîtes un vœu. Si vous êtes exaucés, revenez avec des fleurs.” Ceci est à l’origine d’un rituel auquel s’adonnent de nombreux visiteurs comme en témoignent les offrandes florales. Par contre toutes les autres manifestations d’idolâtrie sont vivement proscrites comme le précise une pancarte de la mairie de Paris.

mardi 1 septembre 2020

Assignée à résidence d’été

Entre baignade, lecture et jardinage, les semaines se sont succédé dans un environnement plutôt privilégié.

Et puis d’autres turbulences venues s’ajouter à la crainte

de la situation sanitaire et économique ont aiguisé la conscience de notre vulnérabilité

tout au long de cet été décidément pas comme les autres.

Pour remplir des journées trop longues, pour tenter de

chasser les inquiétudes, il ne restait plus qu’à se concentrer sur des

activités simples et les apprécier.

Une marche matinale pour savourer la liberté de circuler

fut souvent suivie de quelques lents mouvements de Qi Gong afin de maintenir un

équilibre mental en maitrisant le souffle autant que possible. Une méditation

devant l’étendue des flots avant que le soleil ne darde trop fort ses rayons ne

fut pas superflue pour éloigner les idées toxiques en laissant le regard

s’attarder sur quelques barques de pêcheurs, ponctuant parfois de virgules la

ligne d’horizon.

Au fil des semaines, il y eut la récolte des abricots dont les tout premiers, début juillet.

Puis la cuisson des confitures, production maison qui aurait été plus abondante si des chapardeurs n’avaient nuitamment délesté les branches de la moitié de leurs fruits…

La récente récolte des poires fut plus généreuse que

l’année passée malgré la faible croissance de l’arbre planté en 2013, bien moins

rapide que celle d’Elvan qui depuis ses premières compotes a exprimé une

préférence pour ce fruit.

Il n’aura pas eu l’occasion de les cueillir ni d’en manger

cette année ! Pas dégusté non plus la tarte pomme/poire. Il a passé loin

d’ici, en Corrèze, ses vacances et c’est aujourd’hui pour lui la rentrée en CE2…

Comme les précédents étés j’ai ramassé les fleurs de guimauve, les pignons de pin, et généreusement garni en simit les mangeoires suspendues aux branches du sapin pour le

plaisir d’entendre chanter les mésanges, les regarder picorer les graines de

sésame.

Il y en avait une nouvelle cette année accrochée au

tilleul, confectionnée et joliment décorée en avril par Elvan.

En soirée il y eut des crépuscules colorés, des nuages aux

allures d’anges, des clairs de lune scintillants…

Et tout au long des journées, la compagnie de Mimi, chat

fidèle qui revient depuis sept années consécutives réclamer sa pitance et

surtout des câlins. Pas rancunier, il vient se frotter dans nos jambes dès le

premier jour de notre arrivée en guise de bienvenue. Appréciant en épicurien le

confort des coussins pendant quelques mois, il semble s’être résigné avec

sagesse à une vie moins facile le reste du temps. Une sorte de vagabond apprivoisé

et pacifique, se tenant à bonne distance des conflits qu’entretiennent parfois

ses congénères.

Depuis deux semaines, les cigognes se sont rassemblées dans le ciel en préparation du grand départ.

Généralement c’est aussi le signal de la migration des citadins vers la ville, mais cette année, il est bien possible qu’ils s’attardent davantage dans cet environnement rural et peu touristique de Thrace orientale pour tenter d’échapper à la promiscuité urbaine où le virus redouté circule plus activement, faisant planer sur les prochains mois une nuée d’incertitudes.